- HOME >

- つまんでご卵

「つまんでご卵」を産むニワトリは、平飼いで、歩いたり走ったり、上下運動や

羽ばたき運動、砂浴びなどが自由に出来る環境で毎日を過ごしています。

運動場を自由に走って、砂浴びし、止まり木で眠り、卵を産みたくなったら巣箱に入って産む。そんなストレスもなく、自由な環境で元気に走り回るニワトリから産まれた卵は、卵臭さがなく、指でつまめるほど強い黄身と、メレンゲをつくるとボウルからあふれるほど強い白身を持っています。

現在の多くの卵は、味が薄くなってしまっています。平飼いという昔の飼い方に戻したせいでしょうか、「つまんでご卵」は卵本来の「濃厚」な味がよみがえっています。

だから、卵かけご飯を食べるとき、だし入り醤油も必要ありません。

「つまんでご卵」は、洗卵していません。

卵の殻には、ひよこが中で生きていくのにとっても重要な空気孔が無数にあります。ですが、残念ながらこの空気孔は菌より大きいのです。

卵は輸卵管から分泌された粘液で表面が覆われて産まれてきます。この粘液は産卵後に乾燥し薄い膜となります。

これを「クチクラ層(Cuticle=キューティクル)」とよびます。

このクチクラ層は、卵に菌が侵入するときの最初の防壁になるのですが、

卵を洗うことでこの膜は簡単に取れてしまいます。

市販の卵のほとんどは洗卵されています。

しかし、無洗卵の「つまんでご卵」はクチクラ層が残っているので、市販の卵よりも

菌に強く、長持ちします。

卵の内部は無菌、ないしは少ない菌のいる状態ですが、少しいる菌も25℃で40日間

保存しても、

元の数以上に増えることはありません。

またクチクラが残っているので、外から侵入する気遣いもありません。

これが「生食賞味期限1ヵ月」の理由です。

(夏季に3〜4ヶ月室温に放置しておいても大丈夫なのですが念の為)

予防薬や治療薬はもちろん、薬剤は一切使っていません。ニワトリは、悪臭もストレスもほとんどない鶏舎で生活をしています。

このような環境に加えて、農業用各種天然素材配合のエサや、サルモネラ(S・E)対策のワクチンなどを使用しているので、食中毒などに

対しても、安全性の非常に高い卵になっています。

|

||

| 緑の農園では、市販の「完全配合飼料」を使わず(どんなものが含まれているか分からないため)、原料を買って自分たちで作っています。 | ||

主食にあたるのが飼料米 |

副原料として使われる使われる天然資材 |

まだまだ人力で餌を混ぜてます、 |

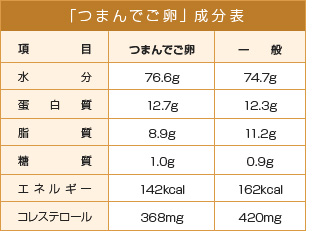

「つまんでご卵」は、濃厚な味わいにもかかわらず、市販の卵と比べて、コレステロール

は10パーセント、カロリーは12パーセント少なくなっています(2002年7月調べ)。

好きなだけ運動できるニワトリが産む自然卵は、本来このような数値なのです。

気分がいいときの羽ばたき運動、自由に歩き回れる水平運動、止まり木に飛び上がったり

降りたりする上下運動、したいだけできる砂浴び行動など、運動量はニワトリの欲する

ままです。このような環境におかれたニワトリは、体をみてもメスとして生理的に正常な

下腹部の脂肪しかつきません。

それにひきかえ、狭いケージに閉じ込められたニワトリは、先述の運動が一切できない

せいか皮下から内臓周り、腹腔内まで脂肪がついています。

肝臓も正常なものより脂肪肝のほうが多くみられるほどです。

- ※数字はすべて可食部100g中

- ※つまんでご卵の成分は(財)日本食品分析センターによる

- ※一般卵は5訂日本食品成分表による

1日かけて調査した結果、緑の農園のニワトリが1日に歩く歩数が、ほぼ1万歩だった

ことから「万歩鶏(まんぽけい)」と名づけました。

つまんでご卵を産んだニワトリは、ちょうど1年たったところで食肉となります。

まだ70%も産卵するのですが、卵殻の質が少しずつ落ちてくるためしかたありません。

鶏舎は、悪臭・ホコリ・鳴き声騒音・ハエの発生・汚水等の公害がまったくない

「無公害鶏舎」を保持しています。

ニワトリにストレスを感じさせないために収容部坪当たり10〜13羽として飼育し鶏糞が

早く乾く

ようにしています。また、好気性土壌菌でさらに鶏糞をさらさらにしているので、養鶏場特融の

臭いはまったくなく、そのためハエのウジも発生しません。

また、飲んだ分だけ水が出る給水器を使用し外の水路を汚しません。

また、鳴き声騒音はストレスフリーの生活をおくっているので、甲高い鳴き声(実は、

あの鳴き声は

「助けてくれー、ここから出してくれー」というニワトリの悲鳴なのです)

をあげません。

代わりに「こーこー・・・・」という低くて小さい連続音を出しています。

この声は、生まれたてのヒヨコが温かくておなかいっぱいで、そばにお母さんがいてくれている

ときに満足して発する「ぴぴぴ・・・・」という連続音の大人版です。

どれほど、私たちのニワトリが安心して暮らしているかがわかる風景でもあります。

このような環境で、長時間かけて育った鶏の肉は、本当においしいものになります。

ちなみに、同様の飼い方で同様の時間をかけて育ったフランスの銘鶏「ブレス」種は、

1羽1万円もします。

ただし、卵の副産物として生産されるだけなので、量は多くは

ありません。

私どもの「つまんでご卵」は、つまむ事で注目を浴びました。

しかし、本当に自慢したいのは、その「味」です。

農園を始めた20年前に思いを起こしますと、私自身こんなおいしい卵ができるとは夢にも思っていませんでした。なぜなら卵を語る上で

「よい卵」また「卵臭さのない卵」という話はよく出るのですが、「おいしい」という話は出たことがないからです。

どうやら「卵の味」という概念そのものがなかったようなのです。

「つまんでご卵」はおいしさをはじめとするいろいろな特徴で、たぶん「ニワトリの限界」を

すでに引き出してしまっているのかもしれません。

「つまんでご卵」と同じ程度の卵が、世界のどこかに存在する可能性はあるので

しょうが、今のところ聞いたことも、食べたこともありません。

私どもは「つまんでご卵」に、それほどの自信を持っています。

これは絶対に「はったり」ではありません。

いや、それにしても私の文は長いですね。年寄りの証拠でしょうか。